5.6. Iuspositivismo de Kelsen

El iuspositivismo o positivismo jurídico es una corriente de pensamiento jurídico, cuya principal tesis es la separación conceptual de moral y derecho, lo que supone un rechazo a una vinculación lógica o necesaria entre ambos. A la vez, el iuspositivismo define las instituciones jurídicas como un tipo particular de instituciones sociales.1

Considera el conjunto de normas válidas evitando cualquier tipo de interpretación moral o de valores. La disciplina que lo estudia es la teoría general del derecho, que se encarga de la dimensión normativa dentro del tridimensionalismo jurídico (norma, hecho y valor). Le da igual lo justo o injusto de la aplicación de una norma: el jurista simplemente se limita a acatar lo dictado por ella misma.

No existe una definición universalmente aceptada de iuspositivismo. Sin embargo, sus diferentes versiones tienen en común un planteamiento antimetafísico, defendiendo que el objeto de estudio de la ciencia jurídica es, exclusivamente, el derecho positivo, y que éste tiene, en su origen y desarrollo, una relación directa con determinados fenómenos sociales.

En alguna de sus versiones, el positivismo jurídico plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas por los seres humanos (por el soberano), a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas.

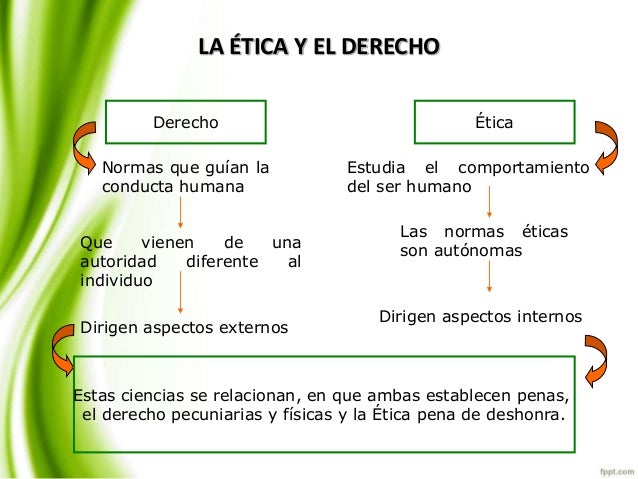

El iuspositivismo entiende que derecho y moral son distintos. Dado que el derecho existe con independencia de su correspondencia o no con una u otra concepción moral. Una norma jurídica puede existir independientemente de una fundamentación moral; en todo caso, puede ésta afectar su eficacia o legitimidad, mas eso es una cuestión distinta. Una ley puede ser justa o injusta, aunque lo deseable sea lo primero. Pero una ley inmoral no deja por ello de ser ley.

El iuspositivismo es tan antiguo como el derecho mismo, aunque alcanzó su mayor desarrollo teórico a partir de los escritos del filósofo inglés Thomas Hobbes, llevados al ámbito jurídico varios siglos después porJeremy Bentham. Hobbes y Bentham definieron la validez del derecho por su disposición por una autoridad competente, y negaron que las razones morales pudieran tener parte alguna en la decisión legal. Sin embargo, el verdadero pilar del iuspositivismo es el jurista austríaco Hans Kelsen, autor de Teoría pura del Derecho.

Para algunos iusnaturalistas— la postura opuesta al iuspositivismo— los iuspositivistas son "malos" o "inmorales" porque avalan la existencia del derecho injusto; sin embargo, como se verá más adelante, existen varias clases de iuspositivismo, y algunos iuspositivistas también critican las leyes injustas y la obediencia a las mismas, sólo que no dicen que no sean verdaderas leyes, sino que son leyes injustas.